Enfants placés : quand la précarité sépare des familles

Visuel : ©Squarefish

Enfants placés : quand la précarité sépare des familles

La pauvreté ne devrait jamais séparer une mère de son enfant

En Belgique, des enfants sont séparés de leurs mères non pas parce qu’elles sont violentes ou négligentes, mais parce qu’elles sont pauvres et sans logement.

Ce placement, souvent brutal, est vécu comme un véritable arrachement – par l’enfant comme par la mère. Et cette blessure peut marquer une vie entière.

Comment, dans un pays comme le nôtre, pouvons-nous encore accepter qu’en 2025, l’absence d’un logement et la pauvreté suffisent à justifier une séparation entre une mère et son enfant ?

Découvrez l’histoire de Nathalie, séparée de son enfant.

Quand la pauvreté devient un motif de placement

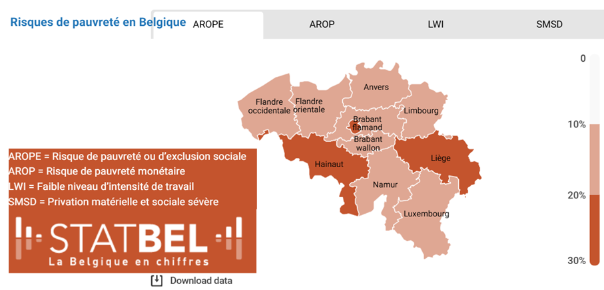

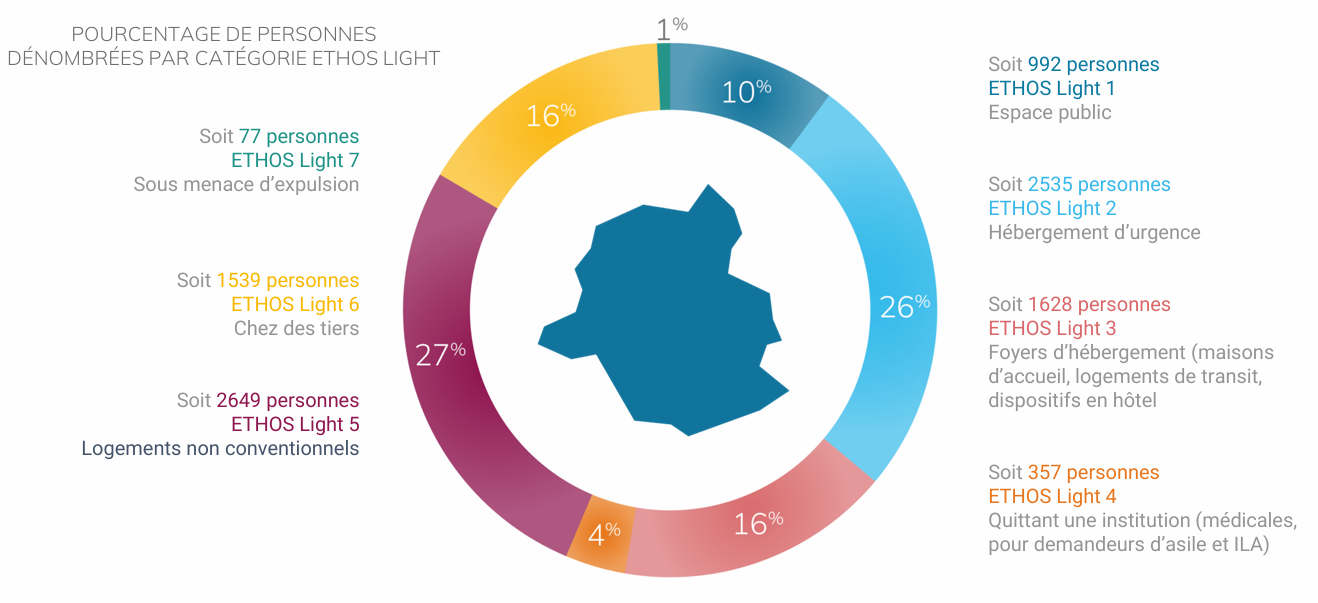

En Belgique francophone, près de 40 000 enfants sont éloignés chaque année de leur famille pour être placés en institution, en famille d’accueil ou dans des services spécialisés.

Si certains placements sont nécessaires pour protéger l’enfant, un nombre croissant d’entre eux est lié à la précarité, en particulier à l’absence de logement stable.

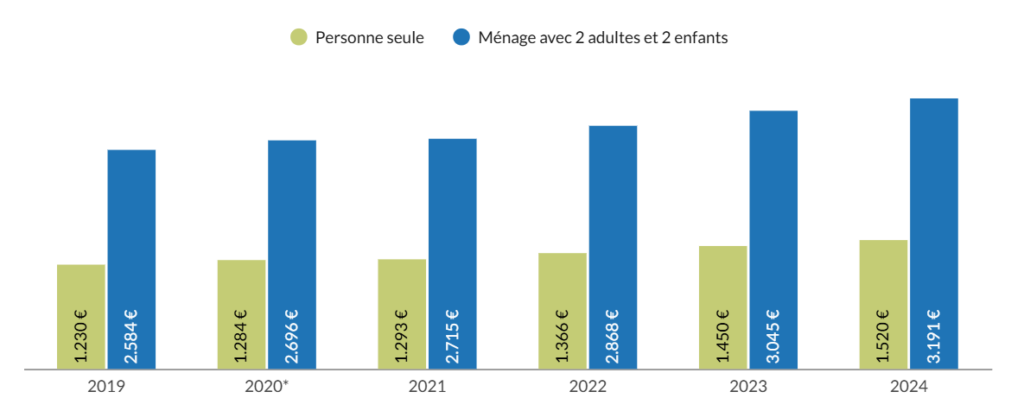

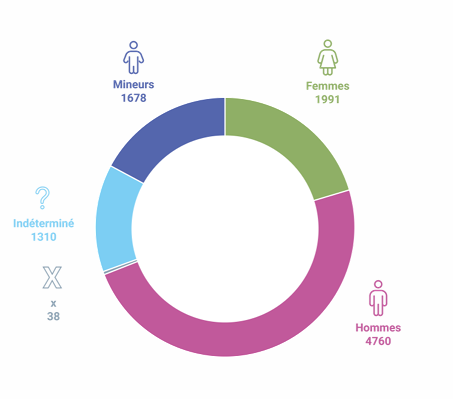

Quelques chiffres marquants

- Près de 40 000 enfants sont placés chaque année, trop souvent en réponse à la pauvreté ;

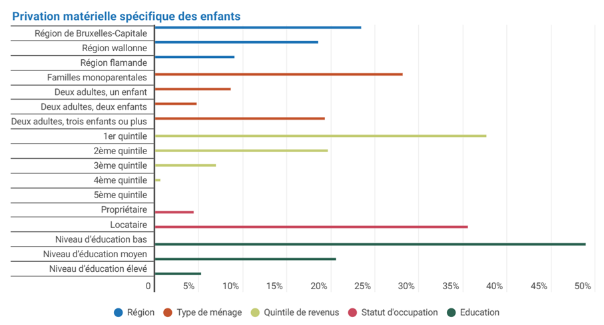

- 83 % des familles monoparentales sont portées par des femmes ;

- 25 % des mères isolées vivent sous le seuil de pauvreté ;

- Le placement d’un enfant coûte plus de 3 000 € par mois à la société, alors qu’un soutien à la famille coûte 4 à 5 fois moins;

- Seuls 6,7 % des logements sont des logements sociaux en Belgique, contre 16 % en moyenne dans l’Union européenne.

Plusieurs recherches montrent que les enfants issus de familles pauvres – et en particulier ceux qui vivent avec une mère seule – sont surreprésentés dans les décisions de séparation. La précarité ne devrait jamais être un motif de placement. Pourtant, elle l’est encore.

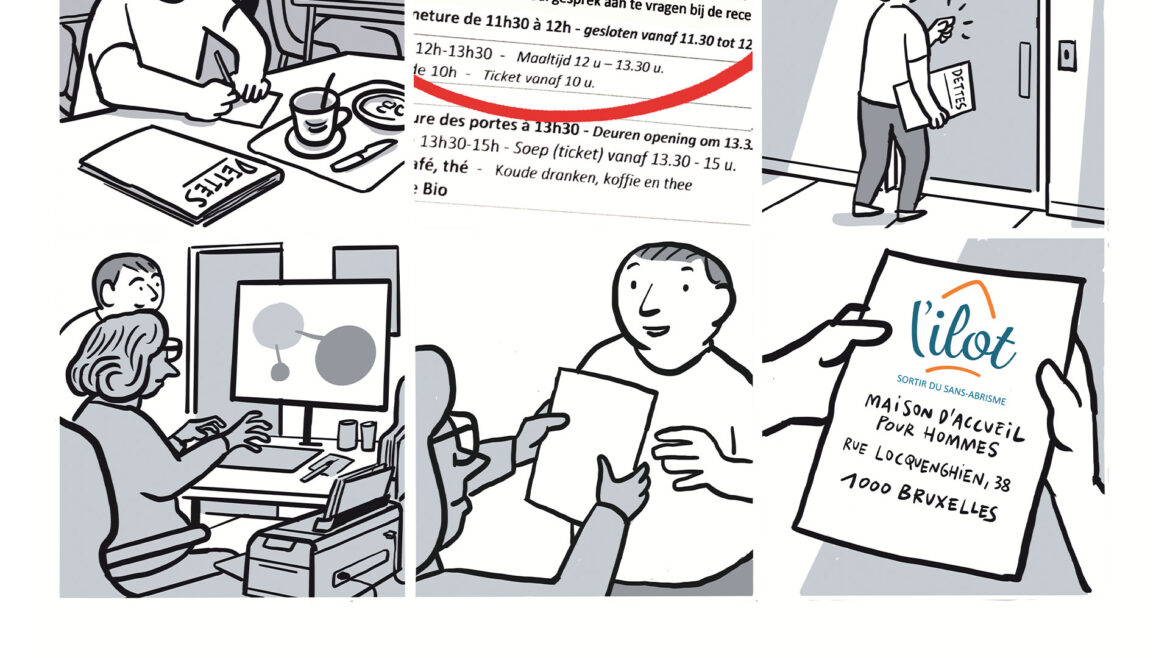

Nos actions à L’Ilot

À L’Ilot, nous refusons de considérer la précarité et l’absence de logement comme une fatalité qui sépare les familles.

Nous agissons à plusieurs niveaux :

- Hébergement et accompagnement des mères seules

Dans nos maisons d’accueil, nous offrons aux mères seules un toit, un cadre sécurisant et un accompagnement psychosocial. L’objectif : leur permettre de se relever, de se reconstruire… et, lorsque c’est possible, retrouver leur enfant.

- Circé de L’Ilot : notre centre de jour pour femmes sans chez-soi

Chaque année, notre centre de jour Circé de L’Ilot accueille plusieurs centaines de femmes sans chez-soi, dont une part importante a des enfants placés ou menacés de l’être. Elles ne sont pas « perdues » : elles luttent. Elles cherchent un lieu pour reprendre pied, retrouver de la dignité et de la force.

- Création de logements familiaux

À L’Ilot, nous souhaitons créer davantage de logements décents, accessibles, à loyers modérés, pour qu’aucune mère ne doive choisir entre vivre à la rue ou perdre son enfant.

- Repenser nos maisons d’accueil

Nous souhaitons aussi repenser nos maisons d’accueil : réduire les espaces collectifs imposés, développer des studios individuels, autonomes et sécurisants, adaptés à la vie de famille. Des lieux où la relation parent–enfant peut continuer à se construire, même dans la précarité.

- Création d’un centre d’étude « Femmes, précarité et travail social »

Via notre centre d’étude « Femmes, précarité et travail social » nous souhaitons lancer une étude-action pour mieux comprendre la réalité de ces mères, documenter les mécanismes de précarisation et former les professionnel·les de l’aide à la jeunesse et du sans-abrisme à mieux coopérer, au bénéfice des familles.

Ces projets peuvent éviter l’irréparable : maintenir une famille unie et offrir un avenir à un enfant sans l’arracher à sa mère.

Sources et ressources

- Ligue des familles, Recherche-action sur les attentes et les besoins des familles monoparentales, 2022.

- Axelle Magazine, Kindja et Melani : récit de mamans désenfantées, 2021.

- Défense des Enfants International – Belgique, Entretien avec Benoît Van Keirsbilck, 2022

- Baromètre des loyers, Région de Bruxelles-Capitale, 2024

- Estimation d’après la Cour des comptes & les données de l’ONE sur les coûts des placements

- AGORA, Précieux enfants, 2020 ; Vie Féminine, Aide à la jeunesse aveugle aux violences faites aux femmes, 2023 ; LDH, Le placement, 2023

- Housing Europe, The State of Housing in the EU 2023