8 mars : L’Ilot manifeste pour les droits des femmes

Salaires inférieurs, temps partiels subis, métiers sous-valorisés, retraites plus faibles… En Belgique, les femmes sont les premières victimes de la précarité financière. Une réalité qui les maintient dans une dépendance économique et les expose davantage à la précarité, au mal-logement et au sans-abrisme.

L’homme le plus pauvre de Belgique est une femme

La précarité économique touche particulièrement les femmes, notamment celles issues de milieux défavorisés, migrantes ou monoparentales. En Belgique, 70 % des personnes pauvres sont des femmes. Les familles monoparentales, souvent dirigées par des femmes, vivent avec un risque de pauvreté de 41 %. Et les femmes seules de moins de 65 ans sont également plus exposées à la précarité. Les femmes occupent souvent des emplois précaires et mal rémunérés, particulièrement dans les secteurs du soin et de l’action sociale, tout en assumant une charge de travail domestique disproportionnée.

Quelques chiffres

- 70 % des personnes en situation de pauvreté individuelle sont des femmes.

- Une femme en couple a quatre fois plus de risques d’être en précarité (32 %) qu’un homme en couple (7 %).

- La dépendance financière concerne 23 % des femmes en couple contre seulement 3 % des hommes.

- Les revenus annuels nets moyens des hommes s’élèvent à 25.935 €, contre 18.585 € pour les femmes.

- 66,4 % des femmes de 20 à 64 ans travaillent, contre 74,5 % des hommes.

Ces chiffres sont issus de notre étude-action « Sans-abrisme au féminin : sortir de l’invisibilité », sortie en 2022.

Moins de revenus… Mais plus de dépenses

Au quotidien, les femmes font face à des dépenses supplémentaires qui alourdissent leur budget et creusent encore davantage les inégalités financières par rapport aux hommes. Parmi celles-ci :

- La taxe rose : les rasoirs, shampoings, crèmes, etc. sont plus chers que leurs équivalents masculins.

- Les protections hygiéniques, qui représentent une charge financière de jusqu’à 120 € par an.

- Les consultations gynécologiques, plus chères qu’une simple consultation médicale.

- Le maquillage, les soins de la peau et les produits capillaires achetés par les femmes à cause des attentes sociales.

- Frais de garde et parentalité à leur charge.

- Dépenses liées à la sécurité : Certaines femmes investissent dans des taxis/Ubers tard le soir par peur des agressions, ce qui entraîne des frais supplémentaires par rapport aux hommes qui utilisent plus souvent les transports en commun la nuit.

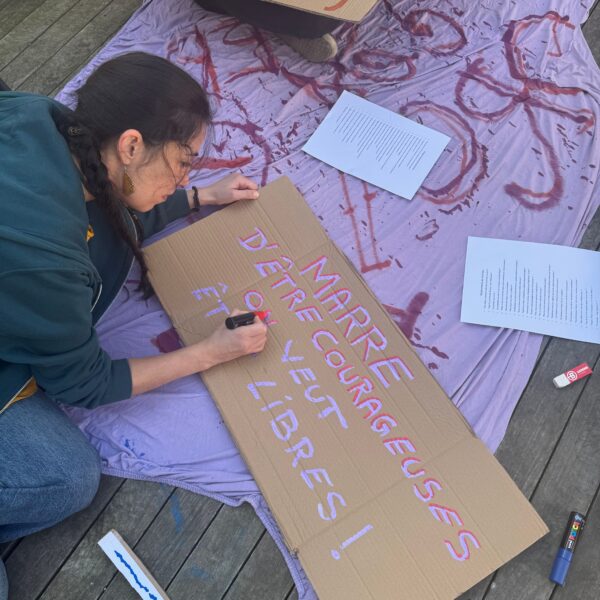

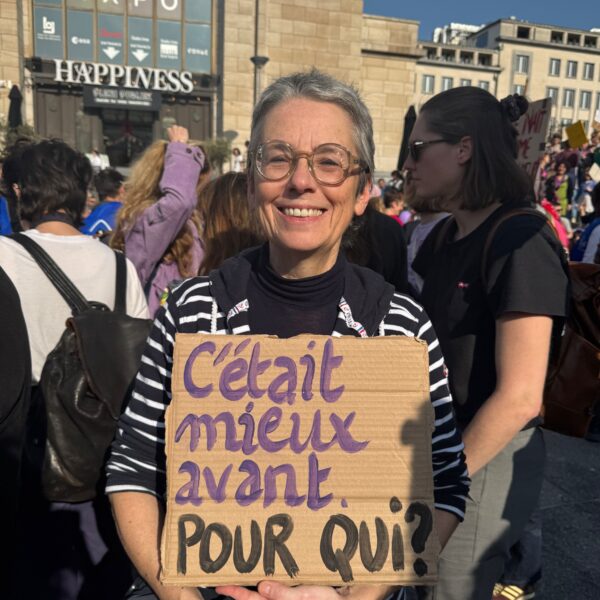

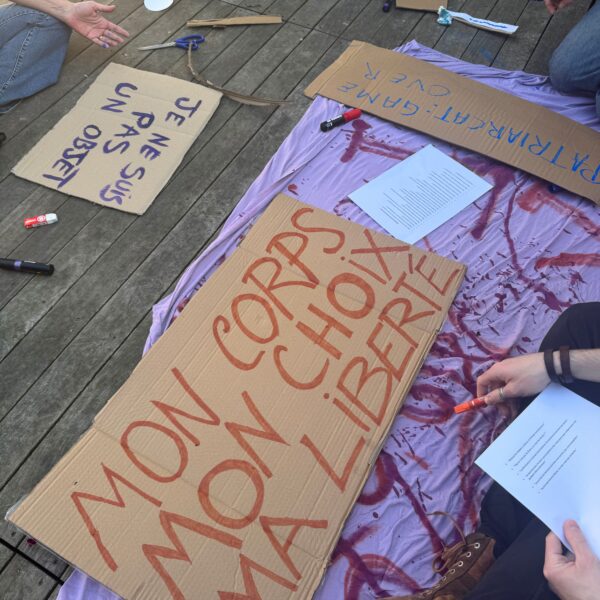

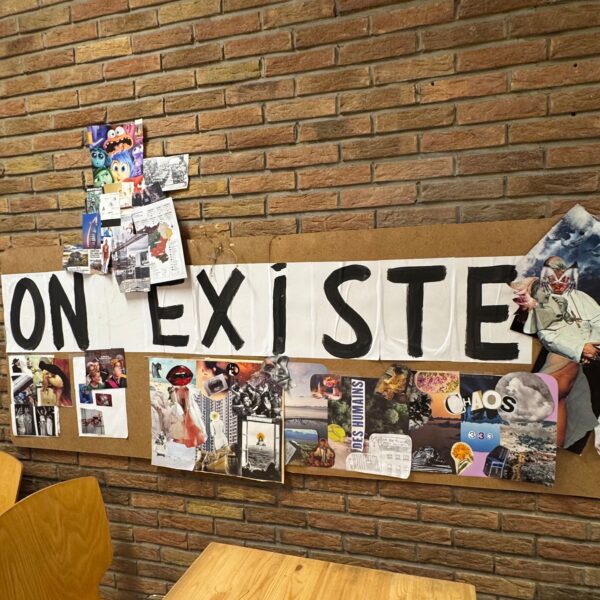

Manifestation pour les droits des femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, L’Ilot rappelle que l’accès à un revenu digne et durable est la clé pour sortir durablement de la précarité. Ce samedi 8 mars, nous descendrons dans les rues pour faire entendre notre voix et exiger des politiques économiques qui garantissent aux femmes sans abri des revenus dignes et une véritable indépendance financière.