Manifestation contre

les violences faites aux femmes

Sommaire :

- Manifestation contre les violences faites aux femmes : infos pratiques

- Pourquoi une manifestation le 23 novembre ?

- Pourquoi notre association participe-t-elle à la manifestation contre les violences faites aux femmes en 2025 ?

- Les violences faites aux femmes sans chez-soi : une problématique multifacette

- Des enfants placés pour cause de précarité

- La fuite d’un conjoint violent

- Les violences physiques et/ou sexuelles contre un toit

- Des mesures fédérales qui favorisent les violences économiques faites aux femmes

- Réforme du chômage

- Réforme des pensions

- Comment notre association lutte-t-elle contre les violences faites aux femmes ?

- Circé de L’Ilot et Maison d’accueil pour femmes et familles

- Sources

Le dimanche 23 novembre 2025, L’Ilot prendra part à la manifestation contre les violences faites aux femmes, organisée par la Plateforme Mirabal à Bruxelles. Cet événement citoyen, qui rassemble des dizaines d’organisations, s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l‘élimination de la violence à l’égard des femmes du 25 novembre et vise à exiger des mesures politiques concrètes pour combattre cette grave problématique.

Pour L’Ilot, cette participation revêt une dimension particulière : celle de porter la voix des femmes sans chez-soi, confrontées à des violences multiples (économiques, physiques, sexuelles, etc.). Nous marcherons également en réaction aux réformes fédérales (chômage, pensions, etc.) qui menacent d’aggraver la précarité féminine en Belgique, et augmentent donc le risque que des milliers de femmes basculent dans le sans-abrisme.

Manifestation contre les violences faites aux femmes : infos pratiques

À l’initiative de la Plateforme Mirabal, la manifestation nationale contre les violences faites aux femmes se déroulera le dimanche 23 novembre 2025 à Bruxelles à partir de 14h.

En pratique :

- Horaire exact

- 12h : discours et performances

- 13h30 : rassemblement

- 14h : départ de la manifestation

- Itinéraire

- Départ : Place Poelaert

- Arrivée : Parvis de Saint-Gilles

- Comment s’y rendre en transports publics ?

- Métro : lignes 2 et 6

- Tram : lignes 8 et 93

Pourquoi une manifestation le 23 novembre ?

Organisée depuis 2017 par la plateforme Mirabal, cette manifestation contre les violences faites aux femmes regroupe des dizaines d’organisations qui s’associent dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes (25/11/25). L’objectif est clair : il s’agit d’attirer l’attention sur la thématique et d’exiger des mesures politiques pour combattre ce fléau [1].

Le 25 novembre a été proclamé Journée internationale contre les violences faites aux femmes par l’Assemblée générale des Nations Unies, en 1999. La date n’a pas été choisie au hasard : elle honore la mémoire des sœurs Mirabal, des militantes pour la liberté qui furent assassinées en 1960 sur les ordres du chef d’État Rafael Trujillo [2].

Pourquoi participons-nous à la manifestation en 2025 ?

En prenant part à la manifestation du 23 novembre à Bruxelles, L’Ilot affirme sa volonté de lutter contre les violences faites aux femmes sans chez-soi.

Notre participation à cette marche citoyenne illustre également notre réaction à un panel de mesures fédérales en matière de chômage et de pension, qui risquent d’aggraver les violences faites aux femmes en Belgique.

Les violences faites aux femmes sans chez-soi : une problématique multifacette

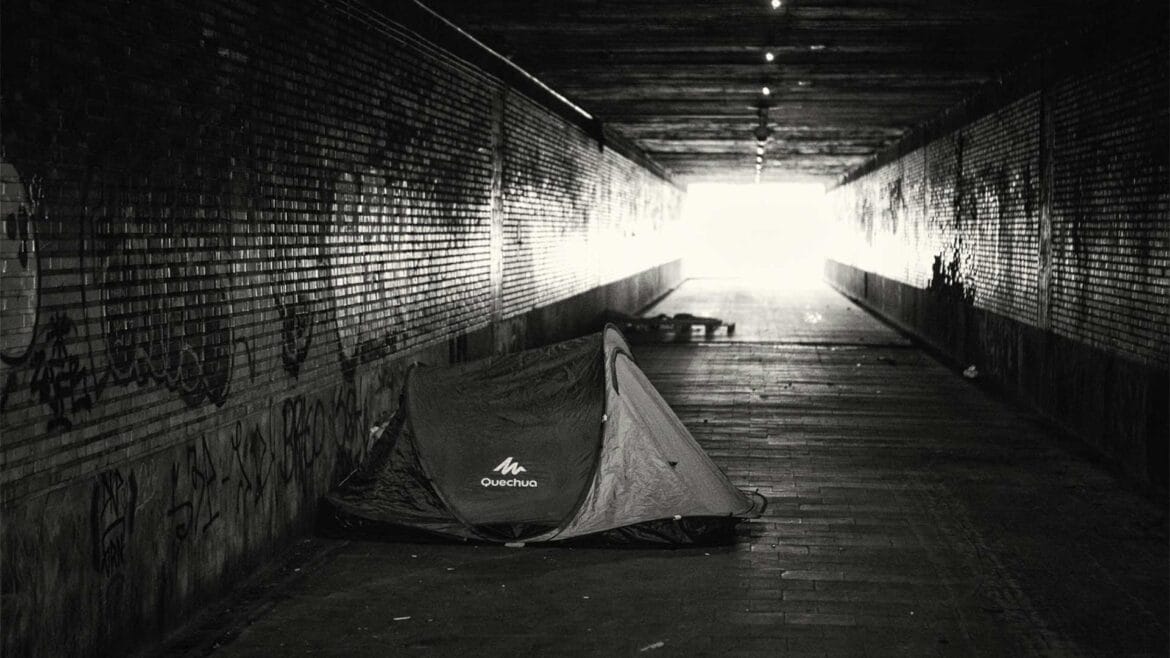

Les femmes contraintes d’affronter la réalité d’une vie sans chez-soi font également face à de graves violences, qu’elles soient économiques, physiques ou encore sexuelles.

Des enfants placés pour cause de précarité

Le placement des enfants pour cause de précarité financière et / ou d’une situation de mal logement de la mère est un cercle vicieux, qui consiste à « enfoncer » les femmes dans la misère.

Des mères seules, en situation de grande précarité, se voient retirer leur enfant non pas parce qu’elles sont défaillantes, mais parce qu’elles n’ont pas de logement stable. Le marché locatif privé est pourtant inaccessible pour une maman solo émargeant au CPAS ou avec un petit revenu. Et attendre un logement social peut prendre des années. Faute de solution intermédiaire, le placement devient une réponse par défaut [3].

« Alors déjà que tu es à la rue, et en plus on t’enlève tes enfants, c’est… c’est double punition. Et pourquoi ? Elles n’ont pas demandé ça, elles subissent… elles subissent. Et eux ils nous achèvent. Personne ne cherche à ce moment-là à vous aider, à vous élever, non, on vient et on vous enfonce, on vous enfonce, on vous enfonce… »

Judith, mère sans abri

La fuite d’un conjoint violent

Les violences conjugales représentent un facteur important de la chute des femmes dans le sans-abrisme, puisque ces dernières doivent souvent fuir cette situation inhumaine sans ressources (économiques, morales, sociales, etc.) pour subvenir à leurs propres besoins. La pauvreté individuelle concerne 32 % des femmes en couple, contre seulement 7 % des hommes en couple [4].

« Souvent les femmes qui se retrouvent en rue étaient victimes de violences conjugales ou de choses comme ça. Il devrait y avoir plus de prise en charge car souvent, ils nous disent : « ah Madame, désolée, on ne peut rien faire pour vous », et attendent que le pire se passe. Et ensuite on se retrouve à la rue, sans moyen, sans rien et vulnérable. C’est déjà aux institutions de prendre conscience de réagir plus tôt, plus vite, avant que les femmes ne tombent à la rue. »

Ysaline, femme sans abri

Notre étude sur le sans-abrisme au féminin [5] renseigne que les femmes sans chez-soi ont presque toutes vécu et/ou fui des situations de foyers violents (dans l’enfance et/ou à l’âge adulte). Pour la plupart d’entre elles, la seule « échappatoire » était la rue : ceci signifie qu’elles étaient déjà dans une situation très précaire économiquement au sein de leur foyer (charge majoritaire des enfants, pas ou peu de travail, peu de revenus, etc.).

Les violences physiques et/ou sexuelles contre un toit

Les femmes qui endurent le sans-abrisme se voient régulièrement proposer un toit par des hommes qui ne cherchent qu’à « profiter » de leur vulnérabilité. Quand elles acceptent, une relation de domination, de pouvoir s’instaure immédiatement. Elles se sentent redevables, et cette situation donne lieu quasi systématiquement à des violences physiques et/ou sexuelles [6].

Des mesures fédérales qui favorisent les violences économiques faites aux femmes

Les mesures politiques du gouvernement fédéral concernant le chômage et les pensions risquent d’aggraver encore les violences économiques que subissent les femmes en Belgique. En effet, le policy brief d’InES [7] de juin 2025 met en évidence que plusieurs réformes fédérales présentées comme « neutres » ont en réalité des effets genrés.

La stratégie gouvernementale repose sur l’hypothèse selon laquelle l’augmentation du taux d’emploi permettrait de relancer les recettes sociales et de réduire le déficit public. Les responsabilités invisibles et non rémunérées (tâches domestiques, soins aux enfants, soutien émotionnel, etc.) qui pèsent essentiellement sur les femmes limitent pourtant clairement leur disponibilité pour l’emploi rémunéré, et en particulier le temps plein. Les politiques de réduction budgétaire pèsent donc davantage sur les femmes, comme l’illustre cette liste non exhaustive de mesures fédérales.

Réforme du chômage

De la limitation du chômage dans le temps à l’exception des « 31 ans de carrière », les mesures prises par le gouvernement fédéral rompent de façon majeure avec les principes historiques de la sécurité sociale belge. Et dans ce contexte, les femmes représentent le public le plus inquiété.

La limitation du chômage à 2 ans

Si les hommes sont actuellement majoritaires parmi les allocataires du chômage, les femmes sont surreprésentées dans les catégories les plus fragiles :

- personnes de plus de 50 ans ;

- travailleuses à temps partiel ;

- personnes en invalidité ;

- carrières fragmentées ;

- etc.

Il est important de souligner que les interruptions de carrière que rencontrent plus fréquemment les femmes interviennent souvent en raison de contraintes, telles que les responsabilités familiales, la maladie ou encore l’absence de structures d’accueil adaptées.

D’après l’étude de Statbel [8] sortie en 2024, 40,2 % des femmes travaillent à temps partiel, contre seulement 12,1 % des hommes ; et quatre travailleurs à temps partiel sur cinq (76,3 %) sont des femmes. Et dans de nombreux cas, le temps partiel constitue à nouveau une réponse à la contrainte (obligations familiales).

Le CPAS : un derniers recours limité

La bascule vers les CPAS à la suite d’une exclusion du chômage montre de graves limites. Parmi elles, soulignons que le RIS (revenu d’intégration sociale) est encore et toujours attribué selon des critères qui s’opposent au principe d’individualisation des droits de la sécurité sociale.

Les femmes cohabitantes de plus de 55 ans et sans revenu peuvent ainsi se voir refuser une aide ou octroyer une aide partielle insuffisante, en raison des ressources de leur conjoint ou cohabitant. De quoi renforcer la dépendance financière des cohabitantes envers les hommes concernés.

L’exception des « 31 ans de carrière »

Dans le cadre de la limitation de la durée des allocations de chômage dans le temps, une exception est prévue pour les personnes âgées de 55 ans et plus. La condition est la suivante : ces profils doivent avoir travaillé au moins 31 ans d’ici 2026 ou 35 d’ici 2030.

Protectrice à première vue, cette clause prend en réalité les contours d’un mirage pour la plupart des femmes concernées : elles ne peuvent y accéder en raison d’interruptions de carrière et de périodes de travail à temps partiel souvent non choisies.

Réforme des pensions

Derrière les objectifs affichés de soutenabilité financière, les mesures de la réforme des pensions impliquent un resserrement généralisé des droits, dont l’impact est structurellement inégalitaire. En raison de carrières plus courtes, de temps partiels majoritairement subis et de charges familiales inégalement réparties, les femmes seront les plus durement touchées.

Allongement de carrière

La redéfinition d’une année de carrière à 156 jours pénalise directement toutes les travailleuses engagées à temps partiel (soit 40,2 % des femmes), alors même que les obligations familiales les y contraignent dans de nombreux cas.

La pénalité financière de 5 % par an pour la pension anticipée (départ avant l’âge légal de 67 ans) à partir de 2026 frappe quant à elle violemment les travailleuses des secteurs à forte usure professionnelle : soins, nettoyage, grande distribution ou encore éducation. En effet, ces catégories de métiers les privent de la santé nécessaire au prolongement de leur activité, incité par le gouvernement fédéral. Preuve s’il en faut : les femmes sont surreprésentées dans les effectifs des personnes reconnues en invalidité. Elles quittent donc plus fréquemment l’emploi pour cause de maladie, d’usure ou de conditions de travail inadaptées.

Réduction des périodes assimilées

Le plafonnement des périodes assimilées (maintien des droits pendant un laps de temps sans travail effectif) à 20 % à partir de 2031 touche les interruptions pour raisons familiales ou parentales. Une mesure qui atteint donc à nouveau davantage le genre féminin, puisque 62 % à 81 % des congés parentaux sont pris par des femmes.

Recul des droits dérivés

Le recul des droits dérivés (survie, divorce et ménage) pénalise les femmes âgées qui, dans le passé, avaient dû cesser ou réduire leur activité professionnelle pour s’occuper du foyer. L’allocation transitoire de deux ans, censée remplacer la pension de survie, est par exemple plus qu’insuffisante pour garantir un revenu décent et aggrave les risques de pauvreté en fin de vie.

Suppression de l’enveloppe bien-être

La suppression de l’enveloppe bien-être prive les centaines de milliers de personnes qui en bénéficiaient (pensionné∙es au minimum légal, personnes âgées isolées, invalides, chômeur∙ses de longue durée, etc.) d’un outil pourtant indispensable pour ajuster les allocations les plus basses face à l’inflation du coût de la vie.

L’impact de cette décision est particulièrement marqué pour les femmes, surreprésentées parmi les bénéficiaires des plus petites pensions ou des allocations d’assistance. Plus rien ne vient compenser les écarts de revenus qui dessinent les contours d’une précarité structurelle genrée.

On le voit, les réformes du gouvernement fédéral en matière de chômage et de pension portent en elles des conséquences dramatiques pour toutes les femmes concernées : moins de revenus propres aujourd’hui, pensions plus basses demain et dépendance économique accrue. Dans ce contexte préoccupant, le risque d’une bascule dans le sans-abrisme prend d’autant plus d’épaisseur.

Comment notre association lutte-t-elle contre les violences faites aux femmes ?

De notre centre de jour Circé à notre Centre d’expertise, en passant par notre maison d’accueil pour femmes et familles « le 160 », nous luttons chaque jour sur plusieurs fronts contre les violences faites aux femmes.

Circé de L’Ilot

La réalité de la vie en rue n’est pas la même selon le genre de la personne sans chez-soi. Un constat évident, mais qui se vérifie à chaque « étape » du sans-abrisme : qu’il s’agisse de ses causes, de son vécu ou des stratégies utilisées pour l’affronter (voir notre étude-action). L’immense majorité des femmes sans logement stable a rencontré au moins une fois de la violence fondée sur le genre ; et la vie en rue les expose toutes au risque des viols et agressions sexuelles.

Ce parcours de violences représente ainsi des spécificités que Circé de L’Ilot prend en compte, en tant que premier centre de jour par et pour les femmes sans abri à Bruxelles. Il s’agit d’un espace sécurisé et apaisant, pensé pour répondre au besoin d’un véritable refuge pour toutes les femmes vivant en rue, à l’abri des nombreuses violences liées au genre. Les services proposés sont variés : repas, consignes, douches, lessives, activités et accompagnement psychosocial.

Maison d’accueil pour femmes et familles

Située à Saint-Gilles, notre maison d’accueil pour femmes et familles propose quant à elle bien plus qu’un logement temporaire puisqu’elle fournit aussi :

- des repas équilibrés ;

- un accompagnement psycho-social individuel ;

- une aide à la recherche d’une formation ou d’un emploi ;

- un sentiment de sécurité, tant physique qu’émotionnelle ;

- etc.